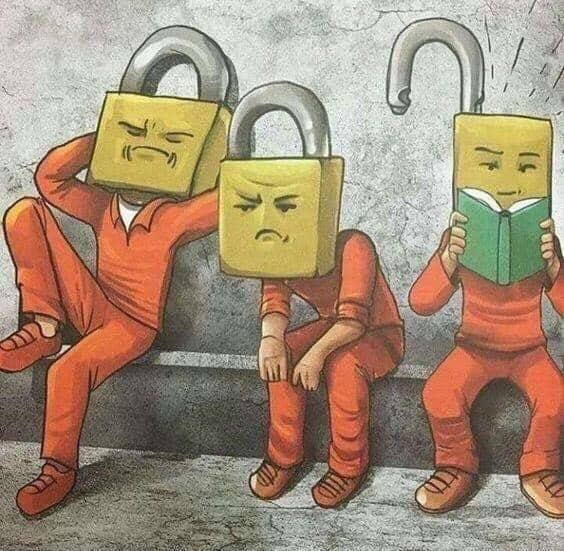

العقول المقفلة بقفل “التفكير السلبي” ديدنها في الحياة هو الاستمرار في الولولة على الهموم، فتتبدّى طاقات أصحابها جميعها على الندب بدلًا من توظيف الطاقة ذاتها على حلول للمشاكل التي يواجهونها، وهل هناك مَن لا يملك الهموم؟؟

ولا يتوقّف حدّ الندب في الواقع، وإنّما تعدّاه لِ اللطم والولولة على المواقع أيضًا، فأضحت جميع التطبيقات مستباحة لعرض المشاكل الشخصية وحتى الوطنية ومشاركتها هناك دون حلول، بل على العكس، فربّما تزيد الطين بلّة إضافية، كيف لا وهذا باب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب !!

كثيرو الندب والولولة، هم صنفٌ من الناس الذين يقتاتوا على الأزمات، واعتادوا على اعتبارها محور حياتهم؛ لأنّها الوسيلة الوحيدة التي يبدعون بها في لعب (دور الضحية) لاستحقاق التعاطف من الآخرين، والطبطبة على مظالمهم، والأكثر من ذلك أنّهم يقيّمون أنفسهم بحجم المأساة التي يعيشونها، وقد يصلوا لدرجة الاستمتاع في تلك المعاناة أحيانًا إلى حدّ الرغبة في البقاء داخل سلسلتها، وقد يرفضون المساعدة للخروج منها.

من الطبيعي أن يشعر الإنسان عند تعرّضه للأزمات بشعور الشفقة على نفسه، ولكنّ ذلك مشروطًا بعامل الوقت بأن يكون قليلًا، أمّا عندما يدخل في حالة (الإغراق) في الشفقة، فهُنا تحدث حتمية الوقوع في هاوية “التفكير السلبي” المقفل بإحكام، فيمسي ذلك الإنسان الولولجي الندّاب متقنًا بجدارة لعب دور الضحية، وتصبح ثقافته لا تتعدّى اللطم والاكتفاء به، وهذا سلوك مدمّر لصاحبه ولمَن يخالطه؛ لأنّه سلوكٌ معدٍ بامتياز، والسلوك السلبي أسرع في العدوى..

السبب الرئيس للشعور بحالة (عدم الرضا) هو كثرة الولولة على “الحظ”، بمعنى آخر التركيز على وصف المشكلة بدلًا من التركيز على إيجاد حلول لها. وعدم الرضا يقود بدوره إلى الإصابة بالأمراض العصابية المنتشرة بكثرة حاليًا كالقلق والاكتئاب، بسبب الإفراط في التفكير دون جدوى..

والسواد الأعظم من الناس يركّزون على ما “يرهقهم” أكثر من التركيز على ما يسعدهم، وعلى ما (لا) يملكون بدلاً من الاستمتاع بما يملكون فعلًا، والندب على المفقود لا تقدير الموجود، ويتلاشى هنا الشعور بِ (الامتنان) حيال النعم والامتيازات الكثيرة الموجودة لصالح القليل الغائب، وهذا يؤكّد قول الله تعالى في كتابه الكريم “وقليلٌ من عبادي الشكور”..

معادلة الحياة الهامّة التي تغيب عن ذهن كثير من الناس، أنّه لا يوجد شيء أو شخص مثالي في هذا الكون، ولا يمكننا الحصول على كُلّ ما نريد، إذ لا بدّ من التنازل عن شيء لصالح آخر أكثر أهمّية، أضف إلى ذلك أنّ “المحن” والمشاكل التي نتعرّض لها في حياتنا من الممكن بسهولة أن نحوّلها إلى “مِنَح”؛ لأنّ جميع المحاولات الفاشلة والإخفاقات وحتى السقطات التي نواجهها، من المفروض أن تزيدنا قوة وإصرارًا، وتمنحنا الكثير من الخبرة والحكمة، كما أنّها تزوّدنا بِ (المناعة) الكافية لمواجهة الصدمات والأزمات والمشاكل التي تزخر بها الحياة، ومَن يعتقد أنّ هناك شخص على سطح الأرض خالٍ من الهموم والمشاكل فهو واهم جدًا وجدًا..

قد يغيب عن ذهن الكثير من الناس، والسلبيون منهم على وجه الخصوص، أنّ أحد عناصر القوّة في العصر الحالي هي سمة (المرونة)، التي تزوّدنا بمهارة “التكيّف” مع التغيّرات والمستجدّات بشكل أسرع وبوقت أقصر، الأمر الذي يمكّننا من التأقلم مع كُلّ ما هو غير متوقّع في هذا الزمن اللامتوقّعة أحداثه، مهارة التكيّف حيوية وضرورية جدًا خصوصًا مع الأشياء التي لا نستطيع تغييرها أو حتى السيطرة عليها، ولا يسعنا حينها سوى تقبّلها مهما كانت مُرّة..

أسمى حالات التوازن النفسي للإنسان والتي توصله نحو ما يريد هي حالة (الرضا) الذاتي، وما يرافقها من “السلام الداخلي” الذي ينعم به مع نفسه أولًا ومع الأشخاص المهمّين في حياته ثانيًا ثمّ مع محيطه، وأسمى حالات الإيمان هي أيضًا حالة الرضا بحكم ربّ العالمين؛ لأنّه وعَدنا “ولسوف يعطيك ربّك فترضى”، بعد أن طلب منّا “ولو أنّهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنّا إلى الله راغبون”. وهل يوجد أجمل من هذا الرضا؟! وهل هناك مصدر للسعادة أقوى من حالة الرضا الذاتي والرضا بما آتانا الله؟!

ولا بدّ من التنويه هنا بأنّه لا يمكن أن تجتمع حالة الرضا مع ثقافة ندب الحظ والولولة بأيّ حال من الأحوال؛ لأنّهما ببساطة شديدة متضادّان تمامًا، فإن وُجدت إحداهما تتبخّر الأخرى فورًا..

وفي الختام نقول لكم، أوقفوا ثقافة الندب واللطم والولولة، وأتقنوا (ثقافة الحلول)، والتهوا بأنفسكم بدلًا من الالتهاء بمشاكل وخصوصيات الآخرين، وركّزوا على إنتاجاتكم وتطوّركم بدلًا من محاربة الناجحين. وتذكّروا أنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم..

ولا يسعني أن أنهي هذا المقال سوى بدعاء (السكينة) الذي يوصل الإنسان إلى حالة الرضا، وهي أعلى مؤشرات الصحّة النفسية والمجتمعية:

“يا رب امنحني (الصبر) لأتقبّل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها، وامنحني (القوّة) لتحدّي الأشياء التي أستطيع تغييرها، ثم امنحني (الحكمة) حتى أستطيع تمييز (الفرق) بين ما يتطلّب منّي “الإرادة” والجرأة والشجاعة وأستطيع تغييره، وبين ما يتطلّب منّي (التقبّل) لما لا أستطيع تغييره، وامنحني بعدها نعمة (الرضا) بحكمك وحكمتك”،، اللهم آمين…

دومًا سيكون لنا حديثٌ آخر وبقية عن (اللطم) إلى أن تتلاشى تلك ال ثقافة القميئة التي أبقتنا نراوح مكاننا، وأخّرتنا عن اللحاق بركب الأمم المتحضّرة بمسافات…. دمتم….

Block "%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%821" not found